一、概述

监控量测是隧道在施工过程中,对围岩支护体系的稳定状态进行监测,为初期支护和二次初砌设计参数的提供依据,是确保施工及结构运营安全、指导施工程序、便利施工管理的重要手段。采用新奥法原理设计、施工隧道,监控量测是施工过程中必不可少的施工程序。

二、监测意义

(1) 通过对相关结构进行监测,建立监测系统,对隧道的安全状况有一个正确全面的认识,有效保障隧道安全。

(2) 了解隧道结构变化情况,当变化数值超过预设值时可及时预警。实现隧道健康监测服务水准的实时安全报警,并通知相关单位及时采取相应措施。

(3) 通过监测数据,合理评估隧道病害,优化维护方案。通过对监测数据的合理分析和综合评估,确定最优的维护方案,在经济合理的情况下达到维护最优效果。

(4) 通过实时监测,对隧道的安全状况有一个正确全面的认识,减少和避免灾难性事故的发生,保证公路的正常运行,有效提高隧道的使用年限,减少灾害的发生,节约经济成本,并可以减少对社会的不良影响。

(5) 为科学研究提供数据支撑。通过对隧道的监测,获取结构应变的原始数据,为相关的科学研究提供相关数据和分析服务。

(6) 验证隧道的设计建造理论与方法,以及施工工艺,从而完善相关设计施工技术规程,提高隧道设计及施工方法水平和安全可靠度,保障隧道的使用安全,具有重要的社会意义、经济价值和广泛的应用前景。

三、监控量测控制网的布设、数量

隧道施工过程中的监控量测,作为信息化施工的一个重要手段,通过施工现场的监控量测,为判断围岩稳定性,支护、衬砌可靠性,二次衬砌合理施作时间,以及修改施工方法、调整围岩级别、变更支护设计参数提供依据,指导日常施工管理,确保施工安全和质量。监控量测主要包括围岩及支护状态观察、拱顶下沉、水平收敛、支护结构的应力状态量测、观察等监测项目。控制网布设《高速铁路工程测量规范》(以下简称《规范》)相关规定进行,高程控制网为精密水准网。严格按二等水准观测技术要求作业,平差后精度比较容易满足《规范》要求。隧道内水准观测从附近设计院给出水准点引出,采用绝对高程计算出初始值和变化量,地表沉降如果引测水准点困难采用相对高程来监测。

四、监控量测项目和监测频率

监测项 | 设备名称 | 设备型号 | 技术指标 | 设备图片 |

锚杆轴力监测 | 锚索测力计 | MCE0190 | 测量范围:200~10000KN; 分辨率:≤0.2%FS; 防渗压力:≥0.3MPa; 线性误差:≤0.5 %FS; 综合误差:≤1.0 %FS; 测温精度:+0.1℃ |

|

钢支撑轴力计 | MCE0170 | 测量范围:500、600、800、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000KN 分辨力:≤0.06%FS; 综合误差:≤2.0 %FS; 工作温度:-35℃~+85℃(可定制) |

| |

隧道收敛监测 | 钢尺收敛计 | DCE0550 | 最小读数:0.1mm; 系统误差:≤0.2mm; 钢尺拉力:8Kg; 温度修正系统:12×10-6mm/℃ |

|

围岩内部监测 | 振弦式多点位移计 | DCE053N | 分辨率:0.01mm; 测量精度:≤0.1 (%F.S); 温度测量范围:-25~+65℃(选配); 温度测量精度:±0.5℃; 防渗水压力:0.3MPa |

|

钢尺收敛计 | DCE0550 | 最小读数:0.1mm; 系统误差:≤0.2mm; 钢尺拉力:8Kg; 温度修正系统:12×10-6mm/℃ |

| |

环境监测 | 温湿度传感器 | TEM0670 | 测湿量程:0-100%RH 测湿精度:±3.0%RH 测温范围:-40℃-125℃ 测温精度:±0.4℃ 工作电压:DC 10-30V 输出方式:RS485 |

|

甲烷传感器 | MET0200 | 测量范围:依据现场情况确定 分辨率:由检测的量程决定 精度:≤±3%FS(普通精度 );≤±1%FS(高精度) 重复性:≤±1% 响应时间:T90 依传感器特性决定 恢复时间:T90-T10 依传感器特性决定 |

| |

硫化氢传感器 | HYD0230 | 测量范围:0-100%LEL 适用气体:可燃气体 显示误差:≤±5%F.S 响应时间:T90<30s 工作电压:DC(10~30)V,推荐DC24V 工作环境:可燃气体:-40℃~+70℃;有毒气体:-30℃~+50℃;湿度范围:<95%RH(无结露) |

| |

氧气探测仪 | OXY0260 | 测量范围:0-1000、5000、10000、50000PPM、0-30%、99.99%VOL可选 分辨率:1PPM(0-50000PPM)、0.01%VOL(0-99.99%VOL) 响应时间:≤20秒(T90) 检测精度:≤±3%(视具体传感器而定) 线性误差:≤±2% 零点漂移:≤±2%(F.S) |

|

4.2隧道量测断面的间距和量测频率

(1)地质及支护状况的观察,对判断围岩稳定性、进行开挖前的地质预报等十分重要,所有地质观察和记录对开挖后的每一个工作面都应进行,必要时还要进行地质描述。对初期支护应进行喷射混凝土、锚杆、钢架等的状况描述。

(2)净空变形量测断面的间距应根据围岩级别、隧道断面尺寸、埋置深度确定,期间距按表3-2-1采用。拱顶下沉量测与净空水平收敛量测应在同一断面内进行, 用相同的量测频率,应从表3-2-2根据变形速度和距开挖工作面距离较高的一个量测频率。

(3)地表下沉量测应根据隧道埋置深度、地质条件、地表有无建筑物、采用的开挖方式等因素确定是否进行。底边下沉量测的测点应与净空水平收敛及拱顶下沉量测的测点布置在同一断面内,沿隧道中线,地表下沉量测断面的间距可按表3-2-3采用。

(4)须要进行横断面方向地表下沉量测是,其测点间距应取2~5米,在同一量测断面内应取7~11个测点。地表下沉的量测频率应和拱顶下沉及净空水平收敛的量测频率相同。地表下沉量测应在开挖工作面前方H+h(隧道埋置深度+隧道高度)处开始,直至初砌结构封闭,下沉基本停止为止。

表4-2-1 拱顶下沉及周边收敛量测间距表

围岩级别 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |

量测断面间距(m) | 5 | 10 | 20~50 | 50~100 |

表4-2-2 拱顶下沉及周边收敛量测频率表

变形速度(mm/d) | 量测断面距开挖面距离(m) | 量测频率 |

≥5 | (0~1)B | 1~2次/天 |

1~5 | (1~2)B | 1次/天 |

0.5~1 | (1~2)B | 1次/2天 |

0.2~0.5 | (2~5)B | 1次/2天 |

<0.2 | >5B | 1次/周 |

表4-2-3 地表下沉量测断面间距表

埋置深度H | H>2B | B<H小于2B | H<B |

量测断面间距(m) | 20~50 | 10~20 | 10 |

五、测点设置要求及量测工具

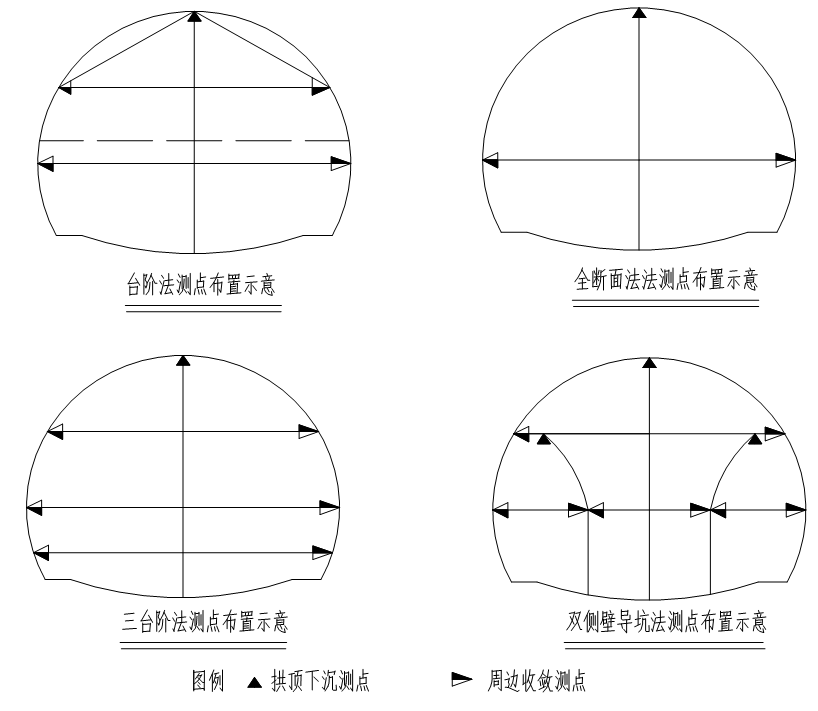

周边位移量测以水平相对净空变化值的量测为主,水平净空变化量测线的布置应根据施工方法、地质条件、量测断面所在位置、隧道埋置深度等条件确定。拱顶下沉量的位置在每一断面宜布1~3点。若地质条件复杂,下沉量大或偏压明显时,应同时量测拱腰下沉及基地隆起量。测点的安装应能保证在开挖后12小时(最迟不超过24小时)内和在下一循环开挖前测到初次读数。坑道周边收敛计可选球铰弹簧式或重锤式,拱顶下沉量采用水平仪、水准尺和挂钩钢尺等,有条件时可采用激光隧道断面监测仪进行量测。变形量测可采用单点或多点式锚头和传力杆,配以机械式百分表或点测位移计。不同工法测点布设参见示意图。

六、必测项目监测频率及监控标准

围岩级别 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |

双线隧道 | 8~10 | 15~20 | 30~35 |

地表沉降点纵向间距

隧道埋深与开挖宽度 | 纵向测点间距(m) |

2B<HO<2.5B | 20~50 |

B<H0≤2B | 10~20 |

H0≤B | 5~10 |

注:H0为隧道埋深,B为隧道开挖宽度

必测项目监测断面间距

围岩级别 | 断面间距(m) |

V~VI | 5 |

IV | 10 |

III | 30~50 |

净空变化观测测线数量表

地段 开挖方法 | 一般地段 | 特殊地段 |

全断面法 | 一条水平测线 |

|

台阶法 | 每台阶一条水平测线 | 每台阶一条水平测线,两条斜测线 |

分部开挖法 | 每分部一条水平测线 | CD或CRD法上部、双侧壁导坑法左右侧部,每分部一条水平测线,两条斜测线、其余分部一条水平测线 |

按距开挖面距离确定的监控量测频率

监测断面距开挖面距离 | 量测频率 |

(0~1)B | 2次/d |

(1~2)B | 1次/d |

(2~5)B | 1次/2~3d |

>5B | 1次/7d |

注:B-隧道最大开挖宽度。

按位移速度确定监测频率

位移速度(mm/d) | 量测频率 |

>5 | 2次/d |

1~5 | 1次/d |

0.5~1 | 1次/2~3d |

<0.5 | 1次/7d |

1、出现异常情况或不良地段时,应增大监测频率。

2、由位移速度决定的监测频率和由开挖面的距离决定的监测频率之中,原则上采用较高频率。

在扩挖急剧卸载阶段,应一天一测,初衬施工到二衬完成期间2天测量一次,当变形超过有关标准或场地条件变化时,应加密观测,当大雨、暴雨或基坑边堆载条件改变应及时连续观测。监测结果超过预警值时应加密观测,当有危险事故征兆时连续观测,并及时通知有关人员立即采取应急措施。为确保隧道安全,设计要求加强隧道监测,将监测数据及时反馈给有关人员,实行信息化施工,对各监测项目按规范要求设置预警值,超出预警值时迅速报有关部门处理。

(1)量测点的安设应能保证初读数在爆破24小时内和下一循环爆破前完成,并测取初读数;

(2)测点安设在距开挖面2m范围内,且不大于一个循环进尺,并应细心保护,不受破坏;

(3)各项位移的测点,一般布置在同一断面内,测设结果应可互相印证,协同分析及应用;

(4)围岩压力量测除应与锚杆轴力量测孔对应布置外,还要在有代表性的部位设测点,以便了解支护体系在整个断面上的受力状态与支护效果;

(5)在局部加强锚杆地段,锚杆轴力量测要有代表性的设量测锚杆。

七、变形管理等级

在隧道信息化施工中,监测后应对各种数据进行及时整理分析,判断其发展变化规律,并及时反馈到施工当中去,以此来指导施工。根据以往经验,采用《铁路隧道监控量测技术规程》(1021-2007)的Ⅲ级管理制度作为监测管理方式。可按表6-1变形管理等级指导施工。

表7-1 位移控制基准

类别 | 距开挖面1B(U1B) | 距开挖面2B(U2B) | 距开挖面较远 |

允许值 | 65﹪U0 | 90﹪U0 | 100﹪U0 |

注:B为隧道开挖宽度,U0为极限相对位移值。

表7-2 变形管理等级

管理等级 | 管理位移 | 施工状态 | 监测状态 |

Ⅲ | U<U1B/3 | 可正常施工 | 正常 |

Ⅱ | U1B/3≤U≤U1B2/3 | 综合评价设计施工措施,并加强监测 | 加密 |

Ⅰ | U>U1B2/3 | 暂停施工 | 加密 |

注:U——实测位移值

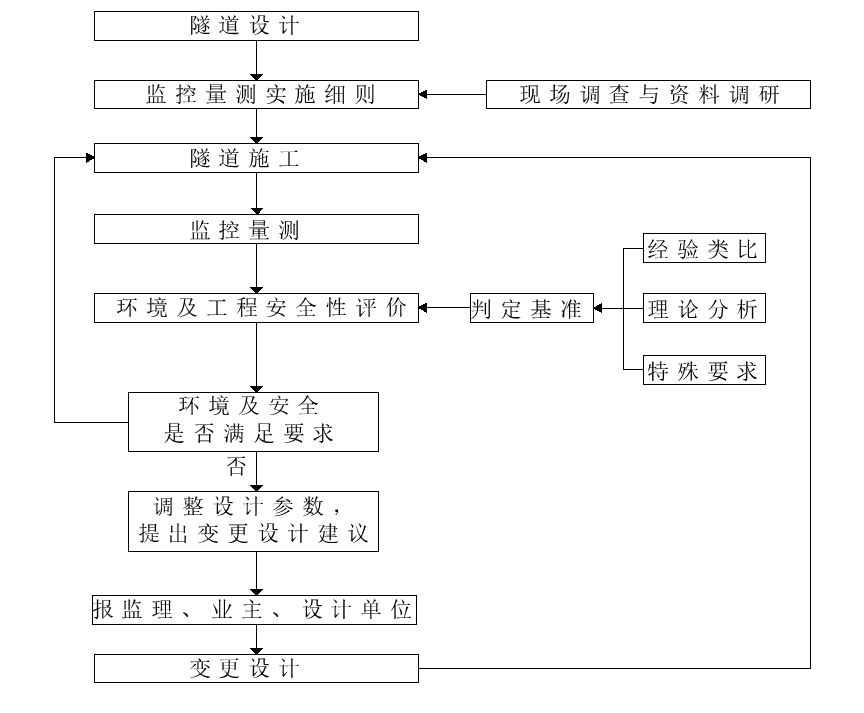

八、监测反馈及信息化施工管理

8.1监测数据处理与应用

根据现场量测数据绘制水平相对净空变化、拱顶下沉时态曲线,净空水平收敛、拱顶下沉与距开挖工作面的关系图等。根据量测结果及《铁路隧道监控量测规程(TB10121-2007)的规定可根据表7-1中变形管理等级指导施工。当拱顶下沉,水平收敛速率达5mm/d或位移量合计达到100mm时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。 表8-1 变形管理等级

管理等级 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

管理位移 | U0<Un/3 | Un/3≤U0≤2 Un/3 | U0>2 Un/3 |

施工状态 | 可正常施工 | 应加强支护 | 考虑采取特殊措施 |

注:U0—实测位移值,Un—允许位移值

8.1.1.监测数据的整理

监测工作进行一段时间或施工某一阶段结束后都要对量测结果进行总结和分析,把原始数据通过一定的方法,如按大小的排序,用频率分布的形式把一组数据分布情况显示出来,进行数据的数字特征值计算,离群数据的取舍。寻找一种能够较好反映数据变化规律和趋势的函数关系式,对下一阶段的监测数据进行预测,以预测该测点可能出现的最大位移值和应力值,预测结构和建筑物的安全状况,评价施工方法,确定工程措施,采用的回归函数有以下几类:

(1)位移历时回归分析一般采用如下模型:

①指数模型

U=Ae-B/t

U=A(e-B/t-e-B/to)

②对数模型

U=Alg【(B+t)/(B+t0)】

U= Alg(ι+t)+B

③双曲线模型

U=t/(A+Bt)

式中:U——变形值(或应力值)

A,B——回归系数

t,t0——测点的观测时间(d)

(2)由于地下工程(隧道)开挖过程中地表纵向沉降,拱顶下沉及净空变化等位移受开挖工作面的时空效应的影响,多采用指数函数进行回归分析。多数情况下,单个曲线进行回归时不能全面反映沉降历程,通常采用以拐点为对称的两条分段指数函数进行回归分析。

S=A[1-e-B(x-x0)]+U0 (X>X0)

S=-A[1- e-B(x-x0)]+U0 (X≤X0)

S=A(1-e-BX) (X≥0)

式中A,B--------回归参数;

X----------距开挖面的距离;

S—————距开挖面X处的地表沉降;

X0,μ0————拐点X0处的沉降值μ0

2.绘制主要监测项目历时曲线图,对时态曲线应进行回归分析,预测可能出现的最大值和变化速度。

3. 根据量测成果对围岩稳定性进行综合判别:

(1)实测最大位移值或回归推算总相对位移值均应小于表7-1所列数值,并按表7-2变形管理等级指导施工。

(2)当隧道水平位移收敛速度为0.1-0.2mm天,拱顶下沉位移速度为0.1mm/天时,可以认为围岩已基本稳定。

(3)当位移在时间曲线出现反弯点,即位移出现反常的急骤增加现象,表面围岩和支护已呈不稳定状态,应及时加强支护必要时应停止掘进,采取必要的安全措施。

8.1.2二次衬砌施作时间

埋深段(或硬质岩段)二次衬砌模筑施工应在初期支护变形基本稳定,并具备下列条件时施作:

(1)隧道周边位移速率有明显减缓趋势;

(2)碎片收敛(拱脚附近)速度小于0.1-0.2mm/d或拱顶位移速度小于0.1mm/d;

(3)施作二次衬砌前的收敛量已达到总收缩量的80%-90%;

当不能满足上述条件,且围岩变化五收敛趋势时,必须采取措施使初期支护基本稳定后,才可施作二次衬砌;对于洞口软弱围岩段、浅埋段、断层破碎带等二次衬砌应及时施作。

8.2监测信息反馈程序

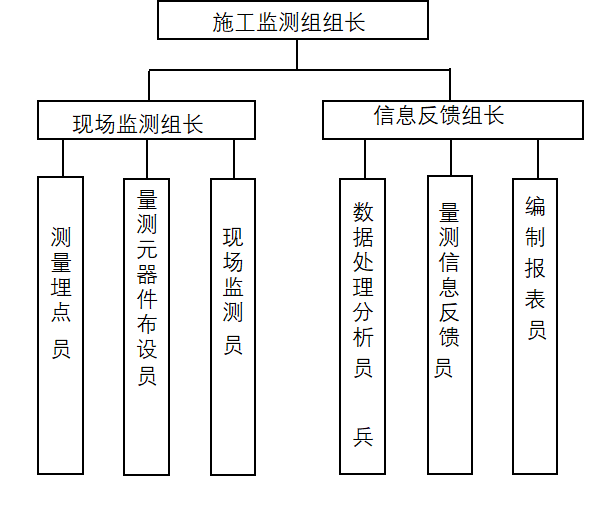

8.3监控量测组织机构

针对本工程特点建立专业监测组织机构,成立监控量测及信息反馈组,成员由多年从事相关专业理论研究、监测经验及工程施工的专业技术人员组成,同具有丰富施工监测经验和较高学术水平、计算分析能力的专家教授担任组长、副组长。监测组分为现场监测和信息反馈两个小组,各设一名专项负责人,在组长的组织协调下进行地面和地下的日常监测工作及资料整理工作。

施工监测组织机构如图所示。

施工监测组织机构

8.4监控量测技术要求和质量保证措施

1.监控量测质量保证措施

(1)提供有关切实可靠的数据记录;

(2)制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;

(3)量测项目人员要相对固定,保证数据资料的连续性;

(4)量测仪器采用专人使用、专人保养、专人检校的管理;

(5)量测设备、元器件等在使用前均应经过检校,合格后方可使用;

(6)各监测项目在监测过程中必须严格遵守相应的实施细则;

(7)量测数据均要经现场检查,室内两级复核后方可上报;

(8)量测数据的存储、计算、管理均采用计算机系统进行;

(9)各量测项目从设备的管理、使用及资料的整理均设专人负责。

2.监控量测安全文明保证措施

监测工作是一个系统工程,因此在监测布点施工及测试时应将“安全监测、文明监测”摆在首位,切实协调好各方关系,一切按相应规定及操作规程办事。具体地,主要有以下几个方面:

(1)测点埋设前办理所需的各种手续,按规程进行布点施工;

(2)布设观测孔时先做好管线探测,以免钻孔时破坏管线;

(3)测点布置事先与施工单位沟通,特殊场地测点布置在征得业主同意后,请上级主管单位进行协调解决;

(4)在测点布设及监测时爱护周边环境(包括花草树木及其他);

(5)路上车流量大,车速快,布点及测试时必须穿防护衣、加设防护桶,保证测试人员人身安全;

(5)在监测工作的生产及生活活动中,加强对监测组人员的文明行为教育,做到管理程序化,作业标准化;

(6)科学、合理地组织监测工作,加强现场监测管理,减少对周围环境的影响。

8.5紧急情况下的监测应急预案

当龙烟区间隧道出现紧急情况和监测数据超过预警值时,或有下列情形之一的:

(1)地面沉降速率及累计沉降值超过监测控制标准;

(2)区间隧道水平收敛超过监测控制标准;

(3)隧道结构变形监测超过监测控制标准;

(4)受影响范围内房屋及构筑物相对倾斜值及倾斜变化速率超过监测标准;

(5)其他监测项目中有超过报警值标准的

(6)其他工程突发情况。

根据工程情况,现场监测人员应采取如下应急措施:

(1) 增加监测项目;

(2) 增加危险位置周边测点;

(3) 增加危险位置周边测点的监测频率;

(4) 增加监测人员和仪器设备;

(5) 建立紧急状态下监测工作制度和信息传递机制。

(6) 紧急状态下监测工程师必须驻现场并监督管理监测工作。

(7) 对工程提出合理有效的的建议等,并在监理批准的情况下立即实施。

(8) 施工单位应积极配合各项监测工作,并根据监测结果进行信息化施工。

当该区间隧道地表沉降出现紧急情况或监测数据超过预警值时:

1. 加密布设危险位置周边地表沉降测点;

2. 增加危险位置周边地表沉降测点;

3. 增加危险位置周边测点的监测频率;

4. 监测工程师进驻现场并监督管理监测工作。

5.及时上报反馈监测结果。

当该区间隧道拱顶沉降出现紧急情况或监测数据超过预警值时:

1. 增加危险位置周边地表沉降测点;

2. 增加危险位置周边拱顶沉降测点;

3. 增加危险位置周边测点的监测频率;

4. 监测工程师进驻现场并监督管理监测工作。

5. 及时上报反馈监测结果。

当该区间隧道水平收敛出现紧急情况或监测数据超过预警值时:

1. 增加危险位置周边地表沉降测点;

2. 增加危险位置周边水平收敛测点;

3. 增加危险位置周边测点的监测频率;

4. 监测工程师进驻现场并监督管理监测工作。

5. 及时上报反馈监测结果。

当该区间隧道其他监测项目出现紧急情况或监测数据超预警值时:

1.分析报警的原因和真实性;

2. 增加危险位置周边测点的监测频率;

3. 监测工程师进驻现场并监督管理监测工作。

4. 及时上报反馈监测结果。

九、监测点的保护措施

(1)制度保证:建立奖罚措施,对现场施工作业人员严格管理,排除任何可能人为地,故意的破坏现象发生。

(2)现场保证:布设点位时,保障点的合理性同时要保证其有不容易被破坏的强度,必要时加护筒和盖子给予保护。加强现场管理人员和技术员的巡查力度,高度重视监测点的保护工作。监测队伍对各项监测项目的测点应有状态给予技术交底,必要时有照片资料,便于现场工人理解和实施。

(3)地表沉降保护措施:加盖护筒在点周围围护,必要时加盖盖子。对现场做清扫作业的工人要交代清楚,防止被土灰或泥土覆盖掩埋。

(4)水平收敛监测点保护措施:安装时注意钩子的稳固结实,露出的部分不对其他施工工序作业产生影响。